Energielabel (EEK) für Smartphones & Tablets erklärt: Was hat es damit auf sich?

Inhalt

- EEK-Label für Smartphones & Tablets: Das Wichtigste im Überblick

- Was bedeutet das EEK-Label für Smartphones & Tablets?

- Community-Fragen zum EEK-Label: Beantwortet vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

- Community-Fragen zum EEK-Label: Beantwortet vom Umweltbundesamt

- Fazit: EEK-Labels für Smartphones und Tablets ab 2025

- EEK-Labels für Smartphones und Tablets: Häufig gestellte Fragen beantwortet

stock.adobe.com/bongkarn,akirra28

Das Energielabel für Smartphones und Tablets ist da! Was es verändert und welche Dinge du dabei beachten solltest, erfährst du hier. Anschließend beantworten das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das Umweltbundesamt Fragen aus der TURN ON Community.

Zum Autor: Lukas freut sich immer über nachhaltige Entwicklungen in der Technikbranche – und empfindet die Einführung des EEK-Labels als wichtigen Schritt. Für TURN ON schreibt er neben Smartphones über Gaming, PC Hardware und TVs.

EEK-Label für Smartphones & Tablets: Das Wichtigste im Überblick

Seit dem 20.06.2025 ist das neue Energielabel für Smartphones und Tablets Pflicht bei allen neuen Produkten. Es soll Verbrauchern Auskunft über die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit eines Geräts geben. Hier erfährst du kurz das Wichtigste zum EEK-Label für Smartphones und Tablets:

- Alle Smartphones und Tablets, die ab dem 20.06.2025 in der Europäischen Union in den Handel kommen, müssen mit dem EEK-Label gekennzeichnet sein – ältere und gebrauchte Geräte sind von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen. EEK steht für Energieeffizienzklasse.

- Das Label soll es Verbrauchern erleichtern, Smartphones und Tablets hinsichtlich Haltbarkeit und Reparierbarkeit zu vergleichen und so einfacher Kaufentscheidungen zu treffen.

- Das Label ist als Teil des EU-Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft und des Europäischen Green Deals dazu gedacht, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Produkten zu fördern. Verbraucher sollen sich möglichst für nachhaltige Modelle entscheiden.

- Parallel müssen Hersteller die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung erfüllen und nachhaltigere Produkte herstellen.

- Das EEK-Label gibt Auskunft über sechs Eckpunkte von Smartphones und Tablets: Energieeffizienz, Akkulaufzeit, Robustheit, Batterielaufzeit in Zyklen, Reparierbarkeit und Schutz vor Nässe und Staub.

- Der Reparierbarkeitsindex ist ein Novum auf einem EEK-Label – er wurde bisher bei keinem anderen Label eingesetzt.

Um Ihnen Video mit weiteren Informationen zu Produkten und Dienstleistungen anzeigen zu können, arbeiten wir mit Youtube zusammen. Für das Anzeigen der Inhalte benötigen wir Ihre Zustimmung.

TURN ON

Was bedeutet das EEK-Label für Smartphones & Tablets?

Das EEK-Label für Smartphones und Tablets bedeutet für dich erstmal eines: bessere Übersicht. Seit dem 20.06.2025 muss auf den Packungen von neu in den Handel gekommenen Smartphones und Tablets das EEK-Label angebracht sein. Durch das Label bekommst du einen schnellen Überblick über Stromverbrauch, Akkukapazität und weitere Eckdaten von Smartphones und Tablets. Dadurch sollst du deine Kaufentscheidung einfacher treffen können.

Ältere Smartphones und Tablets oder gebrauchte Modelle sind von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen. Gleiches gilt für Geräte, die über falt- oder rollbare Displays verfügen.

Warum wurde das EEK-Label für Smartphones & andere Kleingeräte eingeführt?

Der Grundgedanke hinter dem EEK-Label ist schnell erklärt: Durch die Plakette sollst du Geräte besser vergleichen, so deine Kaufentscheidungen leichter treffen und Nachhaltigkeitsaspekte mit in deine Entscheidung einfließen lassen können.

Das EEK-Label an sich ist nicht neu. Bei anderen Elektrogeräten wie Fernsehern und Waschmaschinen ist es schon seit Jahren im Einsatz. Bei Smartphones und Tablets informiert das Label neben der Energieklasse aber noch über weitere Aspekte und führt den ganz neuen Reparierbarkeitsindex ein. Dazu unten mehr.

Im Kurzvideo erklärt die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung das neue EEK-Label im Detail.

Um Ihnen Video mit weiteren Informationen zu Produkten und Dienstleistungen anzeigen zu können, arbeiten wir mit Youtube zusammen. Für das Anzeigen der Inhalte benötigen wir Ihre Zustimmung.

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Das EEK-Label ist Teil des EU-Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft und des Europäischen Green Deals. Der Green Deal hat zum Ziel, dass die EU-Mitgliedsstaaten bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Durch das Label sollen Verbraucher aufgrund der verbesserten Vergleichbarkeit Kaufentscheidungen für Geräte mit möglichst guten Nachhaltigkeitsaspekten treffen.

Parallel zum EEK-Label müssen neu erscheinende Smartphones und Tablets die Anforderungen der neuen Ökodesign-Verordnung erfüllen. Dadurch müssen langlebigere Akkus in den Geräten zum Einsatz kommen und neue Schutzstandards gegen Stürze, Staub und Wasser eingehalten werden. Das EEK-Label und die Ökodesign-Verordnung sollen dazu beitragen, dass weniger Elektroschrott anfällt und Ressourcen geschont werden.

Welche Kriterien bewertet das EEK-Label?

Das EEK-Label bewertet bei Smartphones und Tablets sechs Kriterien: Energieeffizienz, Akkulaufzeit, Robustheit bei Stürzen, Akkukapazität, Reparierbarkeit und Schutz vor Nässe und Staub.

Die größte Neuerung des EEK-Labels ist der bereits erwähnte Reparierbarkeitsindex. Er zeigt, wie leicht oder schwer sich ein Smartphone oder Tablet reparieren lässt. Kosten für Ersatzteile fließen allerdings nicht mit ein. Das heißt: Geräte mit teuren Ersatzteilen, die sich aber gut reparieren lassen, werden positiv bewertet. Die Kriterien des Reparierbarkeitsindex im Detail:

- Die Zerlegungstiefe: Hier geht es um die Anzahl der erforderlichen Schritte zum Auseinandernehmen eines Geräts und zum Entfernen eines fehlerhaften Teils.

- Art der Befestigung: Welche Befestigungen wie Schrauben, Klammern und Kleber werden genutzt?

- Benötigte Werkzeuge: Welches Werkzeug ist für eine Reparatur nötig – eventuell sogar Spezialwerkzeug?

- Ersatzteilverfügbarkeit: Welche Ersatzteile stehen den Verbrauchern zur Verfügung?

- Software-Updates: Wie lange werden Sicherheitsupdates, Bugfixes und Funktions-Updates für das Betriebssystem bereitgestellt?

- Reparaturinformationen: Ist eine Reparaturanleitung verfügbar und fallen dafür Kosten an?

Die Bewertungen beziehen sich entweder auf das ganze Gerät oder auf Teilkomponenten, die erfahrungsgemäß häufiger von Defekten betroffen sind. Ein gutes Beispiel sind die Displays von Smartphones und Tablets, die durch Stürze schnell Risse bekommen können.

Zusätzlich sind Hersteller durch die oben erwähnte Ökodesign-Verordnung dazu verpflichtet, Ersatzteile für Smartphones und Tablets bis zu sieben Jahre zur Verfügung zu stellen. Außerdem müssen die Geräte mindestens fünf Jahre lang mit Software-Updates versorgt werden.

Tipp: MediaMarkt bietet auch Refurbished-Produkte an. Detaillierte Informationen dazu findest du in unserem Beitrag: MediaMarkt Refurbished: Alles über die wiederaufbereiteten Geräte

Welche Informationen erhalte ich durch das neue EEK-Label?

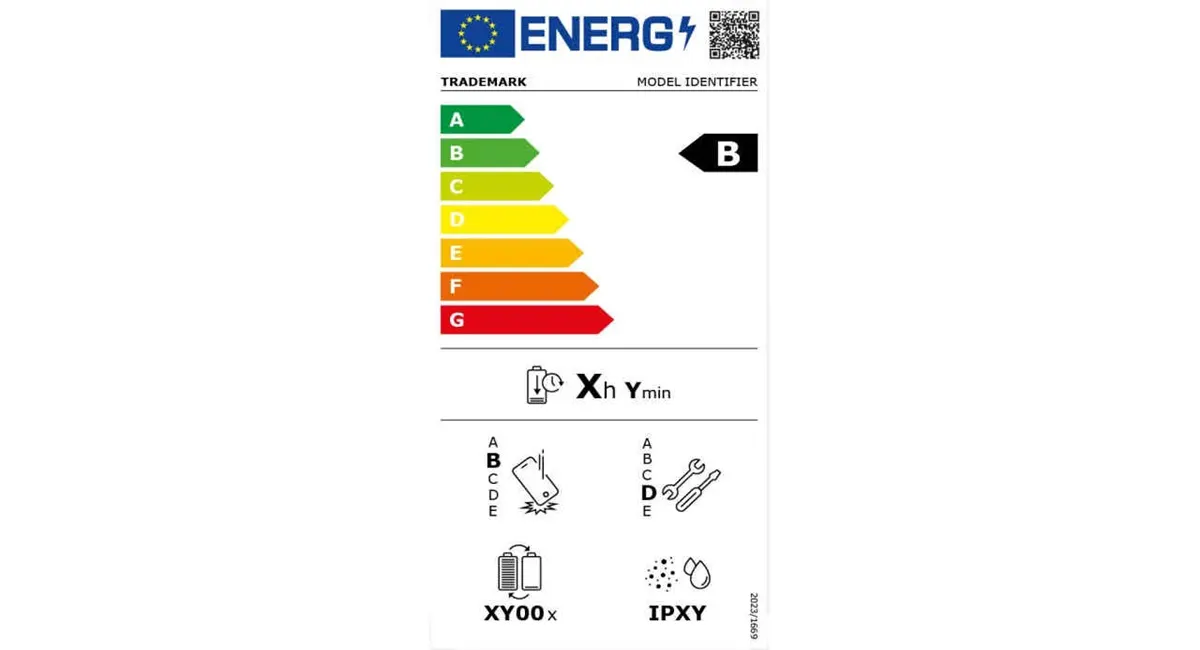

Auf dem neuen EEK-Label sind diverse Informationen zu finden. Hier ein Beispielbild des neuen Labels:

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Als erster und größter Abschnitt springt die Bewertung der Energieeffizienz von A und G ins Auge. A ist die bestmögliche Effizienzklasse, G die schlechteste. Der schwarze Pfeil zeigt an, in welcher Kategorie sich das Gerät befindet.

Zwischen den beiden Trennstrichen in der Mitte befindet sich die Angabe der Akkulaufzeit, also wie lange das Smartphone oder Tablet mit voller Akkuladung auskommt.

Die vier unteren Symbole zeigen folgende Informationen:

- Links oben: Zuverlässigkeitsklasse, kategorisiert in die Klassen A (beste) bis E (schlechteste). Sie zeigt, wie robust ein Gerät ist, wenn du es fallen lässt.

- Links unten: Batterielaufzeit in Zyklen. Hier erfährst du, wie oft das Gerät aufgeladen werden kann, ohne mehr als 20 Prozent Akkukapazität zu verlieren. X und Y werden dabei Zahlen zugeordnet. Ist X beispielsweise 1 und Y 2, ergibt sich daraus 1.200x. Das bedeutet, du kannst dein Gerät 1.200 Mal aufladen, bis die Akkukapazität nur noch auf 80 Prozent kommt.

- Rechts oben: Reparaturindex. Er gibt an, wie leicht man ein Gerät zerlegen und reparieren kann. A bedeutet leicht, E schwer.

- Rechts unten: Eindringschutzgrad des Geräts gegen Staub und Feuchtigkeit. Die erste Ziffer hinter IP gibt die Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub an, die zweite die Resistenz gegenüber Feuchtigkeit. 0 steht für geringen Schutz, 8 für hohe Widerstandsfähigkeit.

Ganz oben rechts auf dem EEK-Label findest du außerdem einen QR-Code, der zum Eintrag des Geräts in der Europäischen Produktdatenbank führt. Dort findest du weitere Informationen zum jeweiligen Smartphone oder Tablet.

Worauf sollte man beim Smartphone-Kauf auf dem EEK-Label achten?

Energieeffizienzklasse und Batterielaufzeit in Zyklen sind die Aspekte, die für Endverbraucher wohl am interessantesten sind. Sie informieren über den Stromverbrauch und geben Verbrauchern einen Hinweis auf die mögliche Lebensdauer des Smartphones oder Tablets.

Der Reparaturindex kann ebenfalls interessant sein – allerdings vor allem, wenn du dich mit Technik etwas auskennst und das Gerät selbst reparieren möchtest. Ansonsten sollten Profis die Reparatur deines Smartphones oder Tablets übernehmen. Geräte mit einer guten Bewertung für die Reparierbarkeit sollten günstiger zu reparieren sein. Die Spezialisten von MediaMarkt übernehmen das gern für dich:

- Service

Smartphone-Reparatur

Community-Fragen zum EEK-Label: Beantwortet vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Unsere Community hat uns auf TikTok, Instagram und YouTube Fragen zum EEK-Label für Smartphones und Tablets gestellt. Wir haben ausgewählte Fragen an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) weitergereicht. Freundlicherweise hat sich die Behörde bereit erklärt, die Fragen der TURN ON Community im Folgenden zu beantworten.

Übrigens – unsere Beiträge findest du hier:

- TikTok: Neues EU-Label für Smartphones: Nachhaltigkeit im Fokus

- Instagram: EEK-Label für Smartphones

- YouTube Short: Was das neue Handy-Energielabel für EUCH bedeutet!

Es folgt unser Interview mit dem BMWE zu den Fragen aus der TURN ON Community:

Fragen zum Nutzen des EEK-Labels

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das EEK-Label eine größere Rolle für die Konsumenten beim Smartphone-Kauf spielen wird?

Prognosen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Es gibt aber gute Gründe für die Annahme, dass das Energielabel relevant beim Smartphone-Kauf sein wird.

Einerseits ist das Label bei deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern bereits insgesamt sehr bekannt: 88 % der Konsumentinnen und Konsumenten kennen das EU-Energielabel, 88 % von diesen ziehen es bei ihren Kaufentscheidungen zu Rate. [1] Andererseits weisen Verbraucherbefragungen des Branchenverbandes bitkom darauf hin, dass Smartphones bereits heute nicht mehr so schnell wie früher ersetzt werden, Robustheit und eine lange Nutzungsdauer bei der Gerätewahl zentrale Kaufkriterien wären. [2]

Mit dem neuen Energielabel können Verbraucherinnen und Verbraucher die Geräte vor dem Kauf nun besser miteinander vergleichen und fundierte Kaufentscheidungen treffen. Immerhin wird auch für 2025 wieder mit einem Absatz von 20 Millionen Geräten alleine für Deutschland gerechnet. [2]

[1] Eurobarometer 05/2019: « Europeans’ attitudes on EU Energy Policy »

[2] bitkom-Presseinformation zur Pressekonferenz: Erstmals mehr als 40 Mrd. Euro Umsatz rund um Smartphones

Die Nutzer kaufen häufiger neue Smartphones als zum Beispiel neue Waschmaschinen. In 1-2 Jahren ist der Verschleiß nicht so hoch. Profitieren wirklich viele Nutzer vom neuen EEK-Label?

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind interessiert an Informationen zur Nachhaltigkeit ihrer Geräte, daher werden sie vom neuen Label profitieren können. Die vorbereitende Studie für diese Regelung kam zu dem Schluss, dass die Lebensdauer der Batterie und damit die Produktlebensdauer von Smartphones und Tablets durch ein System zur Energieverbrauchskennzeichnung erheblich verbessert werden kann.

Das EEK-Label trägt dazu bei, dass Smartphones nachhaltiger gebaut werden. Dadurch verdienen die Hersteller allerdings weniger Geld mit dem Verkauf neuer Geräte. Könnte ihnen so ein größerer wirtschaftlicher Schaden entstehen?

Smartphones können nachhaltiger gebaut werden, um ein besseres Label zu erhalten. Hersteller sind aber nicht dazu verpflichtet, mehr als die Mindestanforderungen zu erfüllen. Viele Hersteller möchten jedoch gerne mit Nachhaltigkeit werben, dabei kann das Label ihnen helfen, gegebenenfalls auch zu mehr wirtschaftlichem Erfolg.

Die Reparierbarkeit dürfte sich trotz des EEK-Labels nicht großartig verbessern, weil sich das wirtschaftlich für die Hersteller nicht lohnt. Oder versprechen Sie sich hier einen größeren Effekt?

Durch die Angabe der Reparierbarkeitsklasse wächst das Bewusstsein, dass Geräte reparierbar sein sollten. Das wird von Verbraucherinnen und Verbrauchern nach und nach auch eingefordert, sodass insgesamt der Effekt erwartet wird, dass es eine Verbesserung der Reparierbarkeit gibt.

Kritisch nachgefragt zum neuen EEK-Label

Warum scheibt die EU den Herstellern nicht vor, dass sie austauschbare Akkus in ihre Smartphones verbauen müssen – früher haben sie das schließlich auch getan?

Hier greift die Ökodesignverordnung (EU) 2023/1670. Akkus müssen austauschbar sein und Ersatzakkus auch für Endnutzer erhältlich sein. Der Akku darf allerdings „fest“ verbaut sein, sodass der Austausch gegebenenfalls nicht vom Laien zu Hause durchgeführt werden kann. Es ist dann ein gewisses technisches Verständnis nötig sind und es werden auch Werkzeuge gebraucht, die man normalerweise nicht zu Hause hat oder im Baumarkt bekommt. Das heißt, dass der Austausch aber durchaus zum Beispiel von Repair Cafés durchgeführt werden kann.

In diesem Fall (nicht durch den Laien austauschbar) müssen die Akkus zudem die doppelte Akkulaufzeit in Zyklen aufweisen (1.000 statt nur 500). Zudem muss das Smartphone dann auch staub- und wasserdicht sein (zeitweiliges Untertauchen 1 Meter).

Die Wasserdichtigkeit ist auch der Grund, warum nicht grundsätzlich die Austauschbarkeit durch Laien vorgeschrieben wird. Solche Smartphones schaffen bisher nur eine Strahlwasserfestigkeit. Einer der häufigsten Gründe für Reparaturen oder Neuanschaffungen ist aber neben dem Displaybruch ein Wasserschaden.

Wie lange Software-Updates bereitgestellt werden, fließt in den Reparaturindex ein. Aber warum verrät das EEK-Label nicht direkt, für wie viele Jahre Software-Updates bereitgestellt werden?

Die Ökodesignverordnung legt fest, dass Software-Updates nach dem Produktionsstopp des Smartphone-Modells noch mindestens fünf Jahre lang bereitgestellt werden müssen.

Besser geht immer – das wird dann gegebenenfalls durch einen besseren Reparaturindex „belohnt“. Allerdings ist das nur ein winziger Teil des Reparaturindex. Im Übrigen können Verbraucherinnen und Verbraucher die Bereitstellungszeiten ganz einfach in Erfahrung bringen, in dem Sie den QR-Code des jeweiligen Geräts einscannen. Der Link führt zur Detailseite des Energielabels und zum Produktdatenblatt. Dort ist die Jahresangabe hinterlegt.

Wie wird ermittelt, wie oft Smartphone-Akkus aufgeladen werden können, ohne dass sie mehr als 20 Prozent ihrer Kapazität verlieren? Hängt das nicht von der Art der Nutzung, von Einstellungen, Temperatur und verwendeten Apps ab?

Die Batterielaufzeit in Zyklen ist nicht von der Nutzung abhängig, sondern von den Ladealgorithmen. Für die Prüfung werden die Standard-Algorithmen verwendet, wie sie der Hersteller angibt.

Für die Batterielaufzeit in Stunden (wie lange hält eine Akkuladung) spielt die Nutzung eine Rolle. Daher wird, wie zum Beispiel auch bei Haushaltsgeräten, ein standardisiertes Testprogramm durchgeführt. In diesem Fall ist das eine definierte Folge aus verschiedenen Nutzungen wie Telefonieren, Datenübertragung, Videoabspielen, Nichts tun und so weiter.

Beides ist im Anhang IV der Verordnung (EU) 2023/1669 festgelegt und beschrieben.

Community-Fragen zum EEK-Label: Beantwortet vom Umweltbundesamt

Auch das Umweltbundesamt hat freundlicherweise die Fragen aus der TURN ON Community beantwortet:

Wie wird die Akkulebensdauer ermittelt?

Wie wird ermittelt, wie oft Smartphone-Akkus aufgeladen werden können, ohne dass sie mehr als 20 Prozent ihrer Kapazität verlieren? Hängt das nicht von der Art der Nutzung, von Einstellungen, Temperatur und verwendeten Apps ab?

Ja, im Alltag beeinflussen zahlreiche Faktoren – z. B. Nutzungs- und Ladeverhalten, Apps, Temperatur – die Akku-Lebensdauer. Für die Zwecke des EU-Energielabels musste jedoch eine objektiv vergleichbare, standardisierte Testmethode vorgegeben werden. Nur so lassen sich Geräte vergleichbar bewerten – unabhängig von individuellen Unterschieden. Diese Praxis ist auch bei anderen Produktgruppen (zum Beispiel Waschmaschinen, Wäschetrockner etc.) üblich.

Laut Anhang IV, Abschnitt 1 und 2 der Verordnung (EU) 2023/1669 wird die Akkuleistung nach einer festgelegten Anzahl von Ladezyklen geprüft. Dabei handelt es sich um Labortests, bei denen Geräte unter kontrollierten Bedingungen mindestens 800 Ladezyklen (bzw. 1.000 für wasserdichte Geräte mit nicht durch den*die Nutzer*in tauschbare Akkus) durchlaufen müssen, ohne mehr als 20 % ihrer Anfangskapazität zu verlieren (für Tablets: 500 Zyklen). Die Details zur Methode sind in der Durchführungsverordnung spezifiziert und frei zugänglich.

Wozu Langlebigkeit, wenn sich Nutzer häufig ein neues Smartphone kaufen?

Die Nutzer kaufen häufiger neue Smartphones als zum Beispiel neue Waschmaschinen. In 1–2 Jahren ist der Verschleiß nicht so hoch. Profitieren wirklich viele Nutzer vom neuen EEK-Label?

Ja, denn auch wenn viele Verbraucher ihr Smartphone nach 2–3 Jahren ersetzen, ist die Nutzungsdauer nicht gleichbedeutend mit dem Verschleißgrad. Studien des Joint Research Center (JRC) der EU-Kommission, des European Environmental Bureau (EEB) und des Umweltbundesamtes (UBA) zeigen, dass die mittlere Nutzungsdauer europaweit bei etwa 2,5-3 Jahren liegt. Viele der Geräte können aber technisch durchaus länger genutzt werden.

Selbst wenn sich für ein neues Gerät entschieden wird – Alt-Geräte werden häufig weiterverkauft, verschenkt oder anderweitig weiterverwendet –, und die neue EU-Regelung fördert genau diese Zweit- und Drittverwendung durch langlebigere Komponenten. Durch eine grundsätzlich gute Reparierbarkeit lässt sich beispielsweise der Wiederverkaufswert steigern. Es gibt allerdings nicht nur private Nutzer*innen, sondern zum Beispiel die öffentliche Beschaffung und andere Arbeitgeber, welche häufiger auf längere Nutzungszyklen setzen.

Abgesehen davon soll das Label eine fundierte Kaufentscheidung ermöglichen, da zusätzliche produktrelevante Informationen auf dem Label abgebildet werden, diese schneller und einfacher wahrgenommen werden können und ein Vergleich zwischen verschiedenen Modellen einfacher wird.

Ist das EEK-Label für die Hersteller ein wirtschaftlicher Nachteil?

Das EEK-Label trägt dazu bei, dass Smartphones nachhaltiger gebaut werden. Dadurch verdienen die Hersteller allerdings weniger Geld mit dem Verkauf neuer Geräte. Könnte ihnen so ein größerer wirtschaftlicher Schaden entstehen?

Der Regulierung gehen wissenschaftliche Vorstudien voraus, welche verschiedenste Aspekte (insbesondere wirtschaftliche) und mögliche Kriterien im Detail untersuchen. Im Rahmen der Vorstudie werden auch Stakeholder aus der jeweiligen Wirtschaftsbranche beteiligt. Werden bestimmte Aspekte oder Kriterien als zu gravierend eingeschätzt, gehen sie nicht in den Gesetzgebungsprozess. Diese sogenannten „Preparatory Studies“ sind im Internet frei zugänglich.

Das Label bzw. die technischen Mindestanforderungen, die auf dem Label dargestellt werden, geben Herstellern eine Entwicklungsrichtung vor und schaffen damit klare Anreize für Innovationen. Sie geben außerdem die Möglichkeit, neue Strategien zu entwickeln, zum Beispiel modulare Bauweise, Leasingmodelle, Geräte-Abonnements oder (Reparatur-) Serviceangebote, wodurch sie sich neue Geschäfts- und Einkommensmöglichkeiten erschließen können. Hersteller können sich mit nachhaltigen und langlebigeren Geräten profilieren und von der in dieser Hinsicht schlechteren Konkurrenz abgrenzen. Es gibt auch schon heute verschiedene Hersteller, die zeigen, dass sich Reparierbarkeit und Wirtschaftlichkeit nicht ausschließen müssen.

Wird die Reparierbarkeit wirklich besser?

Die Reparierbarkeit dürfte sich trotz des EEK-Labels nicht großartig verbessern, weil sich das wirtschaftlich für die Hersteller nicht lohnt. Oder versprechen Sie sich hier einen größeren Effekt?

Der Annahme können wir nicht folgen, denn durch definierte Mindestanforderungen wie zum Beispiel der Austauschbarkeit des Akkus, der Verpflichtung zur Bereitstellung von Ersatzteilen, der Verfügbarkeit technischer Reparaturanleitungen etc. verbessert sich die Reparierbarkeit für Verbraucher*innen direkt. Das Label selbst macht das Thema Reparierbarkeit sichtbar und vergleichbar (über den Reparaturindex) und nimmt somit Einfluss auf die Kaufentscheidung, wodurch es sich ab sofort auch wirtschaftlich für die Hersteller lohnt, in Reparierbarkeit zu investieren.

Warum keine Pflicht zu austauschbaren Akkus?

Warum schreibt die EU den Herstellern nicht vor, dass sie austauschbare Akkus in ihre Smartphones verbauen müssen – früher haben sie das schließlich auch getan?

Die Anforderungen für Smartphones schreiben bereits die Tauschbarkeit des Akkus durch Anwender*innen vor. Allerdings gibt es eine Ausnahme für wasserdichte Geräte. Bei diesen kann die Austauschbarkeit auf professionellen Reparateur*innen begrenzt werden. Im Gegenzug muss aber sichergestellt werden, dass die Akkus besonders haltbar sind (mindestens 1.000 Ladezyklen eine Akkukapazität > 80 %), um sicherzustellen, dass dieser Austausch nicht frühzeitig nötig wird. Darüber hinaus sollen ab 2027 laut EU-Batterieverordnung (2023/1542), Artikel 11 Akkus allgemein durch Verbraucher*innen austauschbar sein – ohne Spezialwerkzeug.

Warum keine direkte Angabe zu Software-Updates?

Wie lange Software-Updates bereitgestellt werden, fließt in den Reparaturindex ein. Aber warum verrät das EEK-Label nicht direkt, für wie viele Jahre Software-Updates bereitgestellt werden?

Die Herausforderung bei einem Label besteht darin, genügend Informationen bereitzustellen, ohne dabei an Übersichtlichkeit zu verlieren. Das Label ist bewusst visuell vereinfacht, um eine schnelle Orientierung zu ermöglichen. Allerdings müssen Hersteller diese Angabe separat bereitstellen, und sie fließt in die Bewertung der Softwareunterstützung im Reparaturindex mit ein. Wer will, kann die Details also einsehen – etwa über das Produktdatenblatt, dass EU-weit für jedes Gerätemodell zugänglich ist (zum Beispiel über die Produktdatenbank EPREL).

Darüber hinaus besteht nicht nur die Informationspflicht, sondern auch eine Mindestdauer für den Softwaresupport laut Verordnung 2023/1670: mindestens 5 Jahre für Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen (ab dem Zeitpunkt, zu dem das Produkt nicht mehr auf dem Markt angeboten wird).

Wird das EEK-Label den Smartphone-Kauf beeinflussen?

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das EEK-Label eine größere Rolle für die Konsumenten beim Smartphone-Kauf spielen wird?

Konsument*innen achten vorrangig auf Leistung, Preis oder Marke. Das Label soll eine neue Dimension im Rahmen der Kaufentscheidung eröffnen. Es gibt durchaus viele Menschen, die bewusst Kaufentscheidungen auch von auf dem Label dargestellten Informationen (insbesondere Reparierbarkeit) abhängig machen. Verschiedene Studien zeigen außerdem, dass sich Verbraucher*innen mehr Informationen zum Beispiel zur Reparierbarkeit wünschen (siehe zum Beispiel Eurobarometer).

Auch Leistungsparameter wie die Batterielaufzeit pro Ladezyklus werden auf dem Energielabel dargestellt. Dieser Parameter ist für viele Konsument*innen bereits entscheidungsrelevant, da es die alltägliche Nutzung betrifft. Gleichzeitig reduziert eine lange Laufzeit die notwendigen Ladezyklen und erhöht damit die Lebensdauer des Akkus, was zu positiven Effekten bei der Kaufentscheidung auch bei Nutzer*innen führen kann, die sich wenig für die eigentlichen Umwelteigenschaften des Produktes interessieren.

Um den Bekanntheitsgrad des Labels zu steigern, gab es erst kürzlich EU-weite Werbekampagnen (ähnlich zum Energielabel für Haushaltsgeräte). Öffentliche Beschaffer müssen schon sofort im Rahmen von Ausschreibungen auf die definierten Nachhaltigkeitskriterien achten – insofern spielt es schon jetzt eine größere Rolle.

Fazit: EEK-Labels für Smartphones und Tablets ab 2025

Das EEK-Label für Smartphones und Tablets ist ein wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit und zur Verringerung von anfallendem Elektroschrott. Verbraucher und Hersteller bekommen stärkere Anreize, langlebigere Produkte zu kaufen beziehungsweise herzustellen. Außerdem kannst du als Käufer einfacher Produkte vergleichen und so leichter ein möglichst nachhaltiges Smartphone oder Tablet finden.

Die Einführung des Labels und der dazugehörigen Ökodesign-Verordnung der EU ist also eine Win-win-Situation für Verbraucher und die Umwelt. Die Hersteller von Billig-Smartphones und -Tablets können durch die neuen Vorgaben dagegen Probleme bekommen.

EEK-Labels für Smartphones und Tablets: Häufig gestellte Fragen beantwortet

Tipps zum Energiesparen

Alte Handys entsorgen und recyceln: Darauf solltest du achten

Mehr erfahren über Alte Handys entsorgen und recyceln: Darauf solltest du achten

Fernseher entsorgen: Was mit dem alten TV-Gerät machen?

Mehr erfahren über Fernseher entsorgen: Was mit dem alten TV-Gerät machen?